Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Фоторезист - полимерный светочувствительный материал. Наносится на обрабатываемый материал в процессе фотолитографии или фотогравировки с целью получить соответствующее фотошаблону расположение окон для доступа травящих или иных веществ к поверхности обрабатываемого материала.

Литография является одним из основных процессов полупроводникового производства, который заключается в формировании рельефа в диэлектрических и металлических пленках, нанесенных на поверхность полупроводящей пластины. Ее применяют для селективного удаления пленки двуокиси кремния над теми участками пластин, где должны быть созданы диффузионные структуры.

В основе литографии лежит использование материалов, называемых резистами, которые наносят на поверхность пластины для образования маски - тонкой защитной пленки нужной конфигурации.

Фоторезисты подразделяют на негативные и позитивные. Негатавные резисты под действием света образуют нерастворимый участки рисунка на поверхности пластины и после проявления остаются на ее поверхности. Позитивные фоторезисты, наоборот, под действием света образуют растворимые участки, при этом рисунок оригинала точно повторяется на поверхности пластины. Выбор фоторезиста зависит от используемого травителя и требований, предъявляемых к изделию.

Точность выполнения фотолитографических рисунков при этом находится в пределах десятых долей микрона. Предъявляют высокие требования к точности получаемых изображений, а также к качеству маскирующего слоя(отсутствие проколов в фотомаске и, соответственно, диоксиде кремния).

Цель данной работы: рассмотреть и определить достоинства и недостатки разных видов фоторезиста, а так же выбрать наиболее оптимальный по адгезивным свойствам, светочувствительности, разрешающей способности, термо- и плазмостойкости, стойкости к воздействию химреактивов.

фоторезист химический экспонирование покрытие

1. Литературный обзор

1.1 Исследование видов фоторезиста

Фоторезисты (ФР) - светочувствительные и устойчивые к воздействию агрессивных сред (кислот, щелочей) вещества, предназначенные для создания защитного рельефа требуемой конфигурации от последующего воздействия химических, физических, электрохимических и прочих агрессивных сред. Защитный рельеф образуется в результате того, что под действием света, падающего на определенные участки фоторезистивного слоя, последние изменяют свои физико-химические свойства.

В зависимости от механизма протекающих в фоторезисте реакций, особенностей, и изменения его свойств, фоторезисты делят на негативные и позитивные. При облучении негативного фоторезиста через фотошаблон (позитив) в нем протекают процессы, приводящие к потере растворимости, а точнее полимеризации, в результате чего после обработки в соответствующих растворителях (проявителях) удаляются только необлученные участки, расположенные под непрозрачными элементами фотошаблона, и на подложке образуется защитный рельеф, повторяющий негативное изображение фотошаблона.

Негативные фоторезисты, как правило, обладают более высокой адгезией по сравнению с позитивными, и более устойчивы к травлению. В качестве основной составляющей поливинилциннамат, который получают этерификацией поливинилового спирта.

Рисунок 1.1 - Наглядное изменение свойств негативного фоторезиста после экспонирования

В позитивных фоторезистах под действием света протекают фотохимические реакции, приводящие, наоборот, к усилению растворимости в соответствующих проявителях. В результате чего удаляются (вымываются) только облученные участки фоторезиста и защитный рельеф повторяет позитивное изображение фотошаблона.

Такие фоторезисты, как правило, позволяют получать более высокие разрешения нежели негативные, но стоят дороже. Позитивные фоторезисты чаще всего синтезируются на основе нафтохинондиазидов.

Рисунок 1.2 - Наглядное изменение свойств позитивного фоторезиста после экспонирования

Так же существует и более новый вид фоторезистов, такой как обратимые.

Обратимые фоторезисты -- это особые фоторезисты, которые после экспонирования ведут себя как позитивные, но могут быть «обращены» посредством термической обработки и последующего экспонирования всего фоторезиста (уже без фотошаблона) ультрафиолетовым излучением. В этом случае, после проявления такие резисты будут вести себя уже как негативные. Основное отличие рисунков полученных таким образом от простого использования позитивного резиста заключается в наклоне стенок фоторезиста; в случае позитивного фоторезиста стенки наклонены наружу, что подходит для процесса травления, а при обращении рисунка фоторезиста, стенки наклонены внутрь, что является преимуществом при процессе обратной литографии.

К основным достоинствам фотолитографического процесса следует отнести: возможность получения пленочных и объемных компонентов ИМС весьма малых размеров (до долей микрона) практически любой конфигурации; универсальность метода (изготовление трафаретов для напыления пленок и сеткографии, селективное травление пленочных слоев, вытравливание «окон» в оксидных пленках для локальной диффузии, эпитаксии и имплантации, глубинное травление в полупроводниковых и диэлектрических подложках и т.д.); возможность применения групповой технологии (за одну операцию и на одном виде оборудования можно получить сотни и тысячи элементов ИМС и других приборов).

Для осуществления фотохимических процессов в фоторезистивных материалах применяют обычно ультрафиолетовое (УФ) излучение. Поскольку в естественном свете содержание УФ лучей сравнительно невелико, то для более интенсивного протекания фотохимических процессов применяют искусственные источники УФ излучения.

Поглощение УФ излучения органическими молекулами протекает селективно, т.е. для различных веществ поглощение наблюдается на вполне определенной длине волны УФ диапазона.

1.2 Химические составы и свойства фоторезистов

Фактически, все виды позитивных фоторезистов, это ничто иное, как Орто-НафтоХинонДиазид (ОНХД) и отличаются друг от друга, только составом растворителей, количеством светочувствительной компоненты и пленкообразующего состава.

Рисунок 1.3 - Структурная формула позитивного фоторезиста ФП-РН-7

Проблема создания светочувствительных композиций на основе ОНХД включает в себя подбор светочувствительных и пленкообразующих компонентов, обеспечивающих копировальному слою высокую интегральную и спектральную чувствительность. Значительную разрешающую способность мелких растровых и штриховых элементов, а также необходимые сплошность пленок, адгезию к формным основам, механическую прочность и химическую стойкость.

ОНХД, будучи олигомерными соединениями, способны образовывать пленки из растворов в органических растворителях. Однако эти пленки неравномерны по толщине и не отвечают перечисленным выше требованиям. Поэтому ОНХД выполняют в композициях только функции светочувствительных составляющих.

Пленкообразующие составляющие композиций выбираются в соответствии со следующими требованиями: хорошей растворимостью в растворителях для ОНХД; совместимостью с ОНХД в большом диапазоне концентраций; легком удалении вместе с продуктами фотолиза ОНХД при проявлении копий.

Последнее условие ограничивает число пленкообразователей только полимерами, растворимыми в слабых растворах щелочей. В наибольшей степени перечисленным выше требованиям отвечают фенол-формальдегидные смолы. Они имеют линейное строение, поэтому термопластичны, хорошо растворяются во многих растворителях и обладают высокими пленкообразующими свойствами. Испытания новолачных смол СФ-010 (идитол), СФ-012 (новолак - 18) с ОНХД показали, что при введении их в копировальный раствор улучшаются пленкообразующие свойства раствора, равномерность и гомогенность пленок, кислотостойкость. Однако в связи с растворимостью новолачных смол в щелочных растворах копировальный слой становится очень чувствительным к воздействию проявителя и величине рН проявляющего раствора.

Одним из путей повышения химической стойкости является введение добавок, увеличивающих адгезию и гидро-фобность пленок. Хорошо известно, что фенол-формальдегидные смолы резольного типа содержат много свободных метилольных групп, чем обусловливается их высокая реакционная способность. Адгезия к металлу и склонность к образованию сетчатых трехмерных структур при температуре свыше 150 . Введение резольной смолы СФ-340А, бакелитового лака, смолы «101» значительно повышает химическую стойкость светочувствительных пленок, однако их применение ограничено, так как большие концентрации ухудшают проявляемость копий.

Комплексом ценных свойств обладают пленки из растворов эпоксидных смол. Они отличаются значительной твердостью, исключительной адгезией к металлам, эластичностью, атмосферостойкостью, химической стойкостью, высокими электроизоляционными свойствами, устойчивостью к значительным колебаниям температур.

Наибольший интерес представляют лаки на основе высокомолекулярной эпоксидной смолы Э-05, лака ЭП-527 и ФЛ-5127, обладающие всеми перечисленными свойствами, но не требующие введения отвердителя в раствор и растворяющиеся в этилцеллозольве. Практика подтвердила целесообразность введения лаков ФЛ в светочувствительную композицию. При этом химическая стойкость копировального слоя и электроизоляционные свойства значительно повышаются, а проявляемость копий не ухудшается.

Интерес представляют высокомолекулярные полимеры поливинилбутираль и дифлон. Поливинилбутираль обладает хорошими оптическими свойствами (прозрачностью, бесцветностью, светостойкостью), высокой адгезией к металлам. При повышенных температурах поливинилбутираль способен взаимодействовать с резольными составляющими копировального слоя, значительно повышая защитные свойства последнего и гидрофобность. Пленки дифлона отличаются высокой оптической прозрачностью, устойчивостью к действию УФ-лучей, низкой гигроскопичностью, повышенной ударопрочностью, прочностью на изгиб.

1.3 Основные требования, предъявляемые к фоторезистам

Проблема создания фоторезистов включает в себя, кроме разработки методов повышения светочувствительности полимеров, подбор и синтез пленкообразующих полимерных и светочувствительных компонентов, разработку композиций и выявление оптимальных условий их применения. Специфика практического использования фоторезистов определяет перечень предъявляемых к ним требований, которым они должны отвечать:

1)Высокая интегральная светочувствительность и необходимая спектральная чувствительность;

2)Высокая разрешающая способность;

3)Однородность по всей поверхности, беспористость и стабильность во времени слоя фоторезиста с высокой адгезией к материалу подложки;

4)Получение резко дифференцированной границы между участками, защищенными и не защищенными фоторезистом;

5)Устойчивость к химическому воздействию;

6)Отсутствие загрязнений продуктами фотохимических превращений фоторезиста;

7)Доступность материалов, относительная простота, надежность и безопасность применения;

8)Наличие специфических проявителей и травителей.

Значение спектральной чувствительности фоторезистов позволяет обоснованно выбрать источники излучения, рационально подобрать условия неактиничного освещения помещения для фотолитографических работ. В настоящее время в производстве полупроводниковых приборов широко применяются как позитивные, так и негативные фоторезисты. Позитивные фоторезисты обладают высокой разрешающей способностью и позволяют получить четкие границы изображения. Негативные используются преимущественно в процессах, связанных с глубоким травлением металлов, гальваническими процессами. Весьма ценным свойством их является отсутствие ионов щелочных металлов при проявлении, что особенно важно в полупроводниковой технике. При совместном применении негативных и позитивных фоторезистов облегчается совмещение и контроль поля, исключаются промежуточные операции при совмещении.

Основные требования, предъявляемые к фоторезистам, вытекают из технологических особенностей их применения.

Светочувствительные материалы должны образовывать однородные растворы заданной степени вязкости, с тем чтобы обеспечить равномерное нанесение сплошной тонкой (0,3 - 0,6 мкм)пленки, высыхающей достаточно быстро. Фоторезистивные составы не должны иметь механических нерастворенных включений (пыли) с размерами частицболее чем 0,1 - 0,2 мкм, в противном случае эти частицы образуют проколы в обработанной пленке фоторезиста.

Пленки фоторезистов должны иметь достаточно высокую адгезионную способность к подложкам и стойкость к травителям разного состава, сохраняя при травлении хорошую адгезию и обеспечивая травление рельефа на необходимую глубину, определяемую технологическим процессом изготовления основного изделия. Фоторезисты должны обеспечивать достаточно высокую разрешающую способность, а также воспроизводимую гравировку рельефа с минимальными поперечными размерами. Кроме того, к составам фоторезистов предъявляются требования стабильности их свойств во времени и от партии к партии.

Разрешающая способность приведенных фоторезистов зависит от толщины пленки и при ее снижении до 0,2-0,3 мкм может достигать 1200-2000 лин/мм, что позволяет фотогравировать структуры самых различных конфигураций с размерами элементов структур до 1 мкм, и менее.

Изображения, полученные на фоторезистовых пленках, имеют более четкие границы, чем могут обеспечитьфотоэмульсии высокой разрешающей способности. Это явление обусловлено тем, что по своей природе фоторезисты имеют молекулярную, а не зернистую структуру, характерную для всех фотоэмульсий на основе галоидных соединений серебра.

Однако следует помнить,что разрешающая способность фоторезиста определяется на проявленном рельефе, а разрешающая способность процесса фотолитографии в целом определяется после травления пленки на подложке. На разрешающую способность процесса в значительной степени оказывают влияние как условия экспонирования (время, освещенность), так и качество обработки пластин после экспонирования (время проявления, кислотостойкость ФР, время травления).

Под кислотостойкостью ФР понимается стойкость фоторезиста к воздействию агрессивных сред при выполнении операций травления, т. е. при получении рельефа на подложке. Для этой цели в фотолитографии на полупроводниковой пластине используются кислоты: азотная, плавиковая и др., при производстве фотошаблонов -- как правило, соляная кислота.

Недостаточная кислотостойкость фоторезиста проявляется в следующем: фоторезист подтравливается на краях рельефа (что изменяет геометрические размеры рисунка), а также отслаивается от подложки при травлении или разрушается полностью (что является совершенно недопустимым).

1.4 Процессы протекающие при экспонировании

Фоторезистами называют резисты экспонируемые светом (фотонами), в отличии от резистов предназначенных для экспонирования электронами. В последнем случае, фоторезисты называют электронными резистами или резистами для электронной (e-beam) литографии. Фоторезисты различаются по длине волны экспонирования, к которой они чувствительны. Наиболее стандартными длинами волн экспонирования являются т. н. i-линия (365нм), h-линия (405нм) и g-линия (436нм) спектра излучения паров ртути. Многие фоторезисты могут быть проэкспонированы и широким спектром в УФ диапазоне (интегральное экспонирование), для чего обычно применяется ртутная лампа. Отдельные классы фоторезистов составляют материалы чувствительные к глубокому УФ (ГУФ литография) и рентгеновскому излучению(Рентгеновская литография). Кроме того, существуют специальные фоторезисты для наноимпринтной (нанопечатной) литографии.

В точной фотолитографии предпочитают использовать позитивные ФР в связи с отсутствием ореолов по границам защитного рельефа. Позитивные ФР проявляют в растворах с основными свойствами в (качестве проявителя часто используется водный раствор тринатрийфосфата). Помимо разрушенных молекул НХД проявитель должен растворять и полимер, поэтому с целью снижения числа дефектов на незасвеченных участках желательно время воздействия проявителя на слой фоторезиста сокращать до минимума. Для этого необходимо работать на нижнем пределе экспонирования, который определяется условием достижения максимальной скорости проявления экспонированных участков по экспериментальным кривым (рисунок 1.4).

1 - зависимость скорости проявления от экспозиции; 2 - зависимость погрешности от экспозиции Vпр=hc/tпр, где tпр - время полного растворения слоя толщиной с hс, получившего дозу излучения H = E?э; Е - плотность светового потока, Вт/м2; ?э - время экспозиции, с.

Рисунок 1.4 - Характеристическая кривая и погрешность в воспроизведении размеров элементов после проявления

Процессы, протекающие при экспонировании вещества, разделяют на три группы:

1) Фотополимеризация и образование нерастворимых участков; наиболее типичными для системы, в которой используется этот процесс, являются негативные фоторезисты - эфиры коричной кислоты и поливинилового спирта;

2) Сшивание линейных полимеров радикалами, образующимися при фотолизе светочувствительных соединений, использование каучуков с добавками светочувствительных веществ, таких, например, как бисазиды, дает возможность получать исключительно кислотостойкие негативные фоторезисты;

3)Фотолиз светочувствительных соединений с образованием растворимых веществ. Примером служит большинство современных фоторезистов, в которых фотолиз соединений, называемых нафтохинондиазидами (НХД), приводит к тому, что облученные участки становятся растворимыми в щелочных составах.

1.5 Процессы проявления фоторезиста

Следует отметить, что во время экспонирования только часть ОНХД разрушается, а около 30% остается без изменения. При проявлении в щелочном растворе происходит реакция азосочетания исходного ОНХД с инденкарбоновой кислотой с образованием азокрасителя, что приводит к окрашиванию освещенных участков копии. В целом процесс проявления можно представить протекающим в 4 стадии: смачивание поверхности проявляющим раствором; диффузия раствора сквозь поры и трещины слоя, набухание слоя; ослабление адгезионной связи и отслаивание пленки от подложки; механическое удаление пленки.

Ввиду малых толщин копировального слоя все эти стадии проходят очень быстро. Смачивание является первым актом действия проявляющего раствора на освещенный слой. Хорошее смачивание обусловлено наличием карбоновых кислот и новолачных фенол-формальдегидных смол в пленке. По мере проникновения проявителя к подложке происходит набухание пленки, в процессе которого образуются водорастворимые соли карбоновых кислот, растворяется новолачная смола, образуются водорастворимые азокрасители между разрушенными и исходными диазокомпонентами и диспергируется пленка В связи о тем, что в состав пленки входят и щелоченерастворимые компоненты (эпоксидные смолы), полного химического растворения пленки не происходит. За счет отслаивания пленки от подложки и растворения отдельных составляющих диспергированные частички удаляются механическим воздействием.

Обычно в качестве проявляющих растворов используют 2-5%-ные растворы трехзамещенного фосфорнокислого натрия или 1-2%-ные растворы кремнекислого натрия. Могут быть использованы 0,2-0,5%-ные растворы едкого натра. Состав, концентрация и температура проявляющих растворов играют исключительно важную роль в процессе проявления. Хотя основное назначение проявления состоит в удалении освещенных участков копировального слоя, не менее важно, чтобы неосвещенные участки при этом не изменяли своих физико-химических свойств. А поскольку в состав пленок входят щелочерастворимые фенолформальдегидные смолы, то при проявлении происходит частичное разрушение слоя и на неосвещенных участках Степень этого разрушения зависит от перечисленных выше параметров проявляющих растворов, а также от времени (скорости) проявления щелочестойкости копировального слоя.

Окончательное формирование в пленке фоторезиста изображения элементов схем происходит при обработке соответствующими растворами экспонированных покрытий и соответствующем удалении облученных (для позитивных составов) или необлученных (для негативных) участков. В проявлении негативных и позитивных фоторезистов имеются достаточно четкие различия, которые обусловлены химической природой полимерных материалов, входящих в состав фоторезистов, и типом протекающих фотохимических реакций. Для всех негативных фоторезистов характерно протекание процессов фотохимического сшивания и применения в процессах проявления органических растворителей. Процесс проявления негативных составов является типичным физико-химическим процессом растворения полимеров.

Для существующих позитивных фоторезистов процесс проявления более сложен и основан на химическом взаимодействии продуктов фотолиза о-нафтохинондиазидов и фенольных смол со щелочными составами и последующем физико-химическом удалении продуктов реакции.

Проявление негативных фоторезистов. Одновременно с проявлением и последующей промывкой и сушкой негативных фоторезистов происходят следующие процессы:

1)Диффузия молекул проявителя в облученную и необлученную части пленки фоторезиста;

2)Набухание облученных и необлученных участков пленки;

3)Растворение необлученных участков пленки и переход молекул полимера в объем растворителя;

4)Формирование конфигурации элементов;

5)Очистка необлученных участков поверхности от остатков фоторезиста;

6)Испарение растворителя из объема облученных участков пленки фоторезиста и возвращение ее к первоначальным геометрическим размерам.

Облученные участки пленки фоторезиста (в зависимости от дозы облучения) могут содержать в своем составе сшитые макроструктуры, отдельные полимерные молекулы и разветвленные системы. Проявитель для негативных фоторезистов должен обладать, с одной стороны, хорошей растворяющей способностью по отношению к исходному полимеру, а с другой - минимальным воздействием на облученные участки пленки. Проявитель должен вызывать минимальное набухание облученных участков и, следовательно, минимальное искажение геометрических размеров. Набухание облученных участков зависит в основном от количества сформировавшихся поперечных связей и свойств сшитого полимера. При недостаточной экспозиции облученные участки будут либо полностью растворяться, либо набухать до такой степени, что пленка может оторваться от поверхности подложки, либо настолько увеличиваться в объеме, что соседние элементы схемы соединяются между собой. Поэтому для негативных фоторезистов правильность выбора экспозиции определяется не только по получению определенной геометрии элементов, но и по набуханию облученных участков фоторезиста.

Для негативных фоторезистов, экспонированных в оптимальных режимах, перепроявление неопасно, поэтому процессы проявления этих составов достаточно просто автоматизируются. Проявление фоторезистов может проходить либо в статических условиях, либо методом распыления жидкости. При определенных минимальных размерах элементов изображения и расстояний между ними проявление сильно затрудняется вследствие невозможности удаления неэкспонированного полимера из промежутков между элементами.

Проявление позитивных фоторезистов. Как уже отмечалось, проявление облученных участков позитивных фоторезистов на основе нафтохинондиазидов по своей природе имеет химический характер:

Рисунок 1.5 - Химический характер нафтохинондиазидов

Образующаяся соль инденкарбоновой кислоты растворима в воде и при проявлении переходит в раствор. Кроме того, в пленке фоторезиста содержатся фенольные смолы, которые также растворимы в водно-щелочных растворах. Особенностью проявления позитивных фоторезистов является практически полное отсутствие набухания необлученных участков, поэтому разрешающая способ-ность позитивных фоторезистов в меньшей степени зависит от толщины покрытия.

Еще одна особенность проявления позитивных фоторезистов - их чувствительность к перепроявлению, т. е. к чрезмерно длительному пребыванию пленки фоторезиста в проявителе. Чем выше скорость растворения облученных участков пленки V0 и одновременно ниже скорость растворения необлученных участков Vн, тем избирательнее работает проявитель. Введение в проявитель поверхностно-активных веществ уменьшает его поверхностное натяжение, увеличивает смачиваемость фоторезиста и способствует более эффективному удалению облученных участков и уменьшению клина проявления.

Стабильность геометрических размеров элементов при перепроявлении зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются: а) химическое строение фоторезиста; б) концентрация и температура проявителя; в) качество пленки фоторезиста и ее адгезия к поверхности подложки, и следовательно, режимы формирования и сушки пленки фоторезиста; г) время экспонирования; д) индукционный период и скорость растворения необлученных участков пленки.

Места попадания дифрагированного света в область геометрической тени можно рассматривать как участки с увеличенной скоростью растворения необлученной пленки. Стабильная и воспроизводимая реализация скрытого изображения элементов, сформированных при экспонировании, возможна лишь при оптимизации всех режимов пленкообразования фоторезиста и использовании пленок фоторезистов, обладающих максимальной селективностью при воздействии проявителя на облученные и необлученные участки.

1.6 Методы формирования фоторезистивных покрытий

Свойства фоторезистивных пленок определяются не только составом используемых светочувствительных композиций, но и применяемым методом их формирования. К операциям нанесения пленок фоторезистов предъявляются следующие требования:

1)Возможность формирования бездефектных пленок контролируемой и воспроизводимой толщины;

2)Реализация широкого диапазона толщины покрытий;

3)Формирование пленок с высокой равномерностью по толщине;

4)Максимально высокая адгезия к подложке.

Существует несколько методов формирования пленок фоторезистов: центрифугирование, распыление, погружение (окунание), заливка, накатка.

Центрифугирование в настоящее время является одним из наиболее распространенных методов нанесения фоторезистивных покрытий, особенно в тех областях, где тонкий слой фоторезиста наносят на подложку с одной стороны. Достоинство метода - возможность нанесения фоторезиста на небольшие участки поверхности с высокой степенью равномерности по толщине. Перед нанесением на подложки фоторезисты обязательно подвергаются очистке от механических примесей. Наиболее простым методом очистки является фильтрация. Формирование покрытий методом центрифугирования проводят обычно при частоте вращения ротора в области 2-10 тыс. об/мин; меньшие частоты вращения приводят к созданию валика фоторезиста, порожденного поверхностным натяжением раствора по периметру подложки. Для заданной концентрации фоторезиста имеется определенная критическая скорость, превышение которой не вызывает уменьшения толщины слоя. Этот момент соответствует равновесию когезионных и центробежных сил.

Неравномерность толщины покрытия по площади пластины определяется во многом частотой вращения ротора. Так, при скорости вращения ротора 70-80 об/мин разброс составляет 3-40 % (рис. 6.4 а, б), для высокоскоростных центрифуг он колеблется в пределах 5-14 %.

Распыление (пульверизация) является наиболее гибким методом и в последние годы начинает находить практическое применение. Сущность метода заключается в диспергировании фоторезиста сжатым газом (воздухом) и нанесении его на пластину в виде мелко-дисперсного аэрозоля.

Основные достоинства данного метода - возможность формирования покрытий в большом интервале толщины с достаточно высокой воспроизводимостью и небольшим разбросом по толщине (±15-20 %), отсутствие утолщений по краям пластины, возможность нанесения слоя фоторезиста на профилированные поверхности, высокая производительность и возможность автоматизации процесса.

а - центрифугирование (78 об/мин); б - центрифугирование (300 об/мин); в - распыление; г - заливка; д - погружение; е - накатка

Рисунок 1.6 - Разброс толщины пленок фоторезистов при различных методах формирования

Метод погружения особенно удобен в случае формирования двусторонних покрытий. Поперечное сечение покрытия, нанесенного погружением, имеет форму клина. Поскольку скорость вытягивания пластины из фоторезиста обратно пропорциональна толщине покрытия, более медленное вытягивание дает более тонкое и, как правило, более однородное покрытие.

Заливка заключается в том, что на поверхность подложки наносится доза фоторезиста. Подложка поворачивается поочередно в нескольких направлениях для растекания фоторезиста и его сушки. Основные недостатки метода - неоднородность покрытия и большой разброс по толщине (30-40 %). Накатка - метод нанесения фоторезистивного покрытия с высокой степенью однородности на жесткие подложки. Разновидностью этого метода является нанесение на подложки предварительно сформированных на промежуточной полимерной основе пленочных (сухих) фоторезистов.

Таблица 1 - Сравнение характеристик позитивного и негативного фоторезистов

|

Сравниваемые характеристики |

Фоторезист |

||

|

Негативный |

Позитивный |

||

|

Влияние экспонирования |

Достаточная полимеризоция для формирования рисунка |

Химическая стойкость резиста, формирующего рисунок, химические изменения происходят в облостях, не участвующих в формировании резистивной моски |

|

|

Чувствительность к кислороду |

Чувствителен, что создает трудности при экспонировании |

Не чувствителен |

|

|

Удаление резиста |

Трудно удаляется, ток кок материал имеет высокую относительную молекулярную массу |

Легко удаляется, так как не содержит компонентов с высокой относительной молекулярной массой |

|

|

Химическая стойкость |

Незначительная химическая стойкость, низкая скорость фильтрации |

Высокая химическая стойкость и скорость фильтрации |

|

|

Проявление |

Проявитель -- оргоничесхий растворитель; рисунок набухает; удаление отходов затруднено |

Проявитель на основе воды: рисунок не нарушается; удаление отходов простое |

|

|

Толщина ФР |

Должна составлять не более 1/3 минимального размера рисунка |

Может быть ровна минимальному размеру рисунка или превышать его |

|

|

Покрытие ФР ступенек рельефа |

Плохое из-за ограничений по толщине покрытия |

Отличное, так как можно использовать относительно толстое покрытие (2--3 мхм) |

Для создания конфигурации пленочных элементов в процессе фотолитографии используют селективное травление многослойных структур, осажденных в едином технологическом цикле вакуумного напыления. На подложку последовательно напыляют резистивную, затем проводящую пленку и, при необходимости, слой для контактных площадок.

Затем по многослойной структуре проводят фотолитографию по каждому или группе слоев, получая таким образом конфигурацию тонкопленочных резисторов и проводников.

Для удаления остатков растворителя из плёнки фоторезиста проводят сушку, при которой адгезия между подложкой и фоторезистом увеличивается. Формируется конфигурация в плёнке фоторезиста экспонированием, при котором изображение с фотошаблона переносится на поверхность подложки, покрытой слоем фоторезиста.

Нарушение фоторезистной пленки, отслаивание указывает на непригодность совместного использования травителя и фоторезиста. Следует также избегать длительного воздействия травителя на фоторезист.

Вывод: Сравнение характеристик, приведенное в таблице 1, объясняет преимущества позитивных ФР, все шире применяющихся в технологии ИМС благодаря их более высокой разрешающей способности.

2. Теоретическая часть

2.1 Выбор более технологичного фоторезиста

Все перечисленные выше полимеры и олигомеры отвечают требованиям, предъявляемым к пленкообразующим составляющим композиций. Однако в связи с повышенной щелочестойкостью они являются взаимозаменяемыми добавками, вводимыми в светочувствительный раствор в ограниченном количестве для улучшения технологических свойств копировального слоя. Основными компонентами известных отечественных и зарубежных растворов являются светочувствительные ОНХД и пленкообразующие новолачные смолы. В целом соотношение концентраций светочувствительных и всех пленкообразующих составляющих колеблется от 1: 1,25 до 1: 2,5. Таким образом, светочувствительные растворы на основе ОНХД представляют собой многокомпонентные мономерно-полимерные системы, компоненты которых несут четкую, функциональную нагрузку - с одной стороны, с другой стороны - они взаимосвязаны и только в комплексе обеспечивают необходимые параметры светочувствительных слоев.

Поливинилциннаматы чувствительны к ультрафиолетовому спектра с длиной волны от 330 нм и меньше, но с помощью специальных сенсибиллизаторов граница чувствительности может быть существенно смещена в длинноволновую область спектра до 450 нм. Позитивные фоторезисты имеют длинноволновую границу;сточувствительности в районе 460-480 нм, что снимает ряд требований к прозрачным материалам при конструировании аппаратуры для экспонирования. В частности, для экспонирования позитив ного фоторезиста можно использовать обычную оптику, а не кварцевую. Это обстоятельство делает позитивный фоторезист более удобным для проекционной печати.

Резисты, у которых при обработке удаляются области, подвергнутые световому воздействию, известны как позитивно работающие, потому что у них остаются области под защитным покрытием, ослабляющим действие света. Позитивный фоторезист должен состоять из образующей пленку фенолоформальдегидной смолы, смешанной с нафтохинон-диазидным соединением, являющимися фоточувствительным компонентом. Отщепление азота, сопровождаемое перегруппировкой кольца и реакцией со следовыми количествами воды, присутствующей в атмосфере или самой пленке, приводит к образованию инденкарбо-новой кислоты

Для негативных составов начальный момент возникновения фоторельефа -- появление на подложке нерастворимой в проявляющем растворе пленки с минимальной толщиной 0,03 мкм -- определяет пороговую чувствительность композиции. Часто оценивается также светочувствительность при рабочей толщине слоя, обычно 0,5 мкм. Мерой интенсивности процессаслужит коэффициент контрастности -- тангенс угла наклона прямолинейного участка характеристической кривой (он может принимать значения от единиц до нескольких десятков единиц). Эта методика разработана для определения интегральной и спектральной чувствительности негативных и позитивных фоторезистов. На ее основе получают ряд параметров, характеризующих фототропизм слоя. Образовавшиеся при фотолизе хинондиазидов замещенныеинденкарбоновой кислоты способны при нагревании декарбоксилироваться, участки слоя с введенными в иего производнымииндена теряют способность растворяться в щелочах. Тем самым создается возможность обращения материала -- превращения позитивного слоя в негативный. Модификация обработок слоя позитивного хииоидиазидного резиста для создания негатива позволяет получить лучшее разрешение и меньшее число дефектов в негативе, чем в случае слоя на основе собственнонегативных резистов. Кроме того, позитивные фоторезисты менее чувствительны к кислороду, чем негативные, что упрощает технологию. Наконец, использование обращаемой системы избавляет от необходимости иметь запас реактивов и материалов для различающихся по материалам и обработкам собственно негативных и позитивных композиций.

Достоинства позитивных фоторезистов:

По адгезионной и разрешающей способностям позитивные фоторезисты превосходят негативные, но имеют более высокую стоимость и содержат токсичные растворители. Разрешающая способность позитивных резистов составляет 350 линий/мм. Основное преимущество позитивного фоторезиста состоит в отсутствии дубления при хранении заготовок с нанесенным светочувствительным слоем.

2.2 Исследование фоторезистов IХ420Н-32СР, IХ420Н-19СР и EPG 512

На производстве 20 проводились исследования фоторезистов IХ420Н-32СР, IХ420Н-19СР и EPG 512 на предмет зависимости толщины фоторезиста от скорости вращения центрифуги, их адгезивные свойства, светочувствительность, разрешающую способность, термо- и плазмостойкость, стойкость к воздействию хим реактивов.

1)Зависимость толщины фоторезиста от скорости вращения V2 представлена в таблице 2,3,4. Исходя из данных таблиц мы можем заметить, что при одной и той же частоте вращения центрифуги, как пример возьмём 4500 об/мин, толщины разные из-за вязкости. При нанесении IХ420Н-32СР толщена фоточувствительного слоя равна 1,57 мкм, тогда как при нанесении EPG 512 толщена слоя составила 1,17, а при IХ420Н-19СР - 1,10.

2)Светочувствительность при использовании ЭМ-584А:

а) Для IХ420Н-32СР Время экспозиции на 30-90% больше, чем у SPR-700, в зависимости от слоя и на 20-100% больше, чем у S1813 (см. таблица 5)

б) Для IX42011-19СР время экспозиции на 30-50% больше, чем у SPR-700 и на 30-100% больше, чем у S1813 (таблица 5)

в) Для ЕРG 512 время экспозиции соизмеримо с SPR -700 см. и на 20-100% больше, чем у S1813 (см. таблица 5)

Светочувствительность при использовании на МРА, ЭМ-576 фоторезиста

IХ420Н-19СР показана в таблице 5. Другие фоторезисты на этих установках не опробовались ввиду низкой светочувствительности.

Таблица 2

Зависимость толщины IX420H-32CP от скорости вращения V2

|

Толщина ф/р, мкм (вязкость 30сСТ) |

||

Таблица 3

Зависимость толщины IX420H-19CP от скорости вращения V2

|

Толщина ф/р, мкм (вязкость 18,2сСТ) |

||

Таблица 4- Зависимость толщины EPG 512 от скорости вращения V2

3) Термостойкость исследовалась при действующих на производстве 20 режимах- 112°С, 127, 160 с УФ и без УФ.

Профиль фоторезиста при различных режимах задубливания представлен на рисунках 2.1…2.10. Из фото видно, что ф/р IХ420Н-32СР и IХ420Н-19СР имеют очень высокую термостойкость и почти не оплавляется даже при 160°С, что не позволит использовать их для планаризации. В случае необходимости использования их для планаризации, необходимо менять режимы задубливания.

Фоторезист ЕРG 512 имеет достаточную термостойкость - на уровне используемых SPR-700 и S1813.

4) Стойкость к травителям.

а) IХ420Н-32СР, IХ420П-19СР - при химическом травлении металла

были получены результаты хуже, чем при использовании S1813. Имели место неровность края, вырывы. Задубленные пластины не отличались от незадубленных, хотя при этом пластины, нанесенные S1813 имели *

после ИК-сушки характерный красноватый цвет. Повторное задубливание перед хим травлением позволило улучшить результат, ч то говорит о том. что действующие для хим. травления режимы задубливания для них типов ф/р недостаточны. В случае необходимости их использования необходимо менять в сторону усиления режимы задубливания.

б) EPG 512 -замечаний по травлению металлов и слоев активной структуры нет.

5) Плазмостойкость IХ420Н-32СР, IХ420Н-19СР, EPG 512 на уровне SPR700. Фотолитографию по металлу перед ИХТ Аl не делали ввиду сильной боковой подсветки.

Таблица 5 - Сравнительные значения экспозиции для действующих и экспериментальных ф/р

|

tSPR/tIХ420Н-32СР |

tS1813/t IХ420Н-32СР |

tSPR/tIХ420Н-19СР |

tS1813/t IХ420Н-19СР |

|||

|

Металл 90/75, 155/165 SPR-700-1,8M (с красителем) |

Металл 130/210 |

Металл 100/130 SPR-700-1,8M (с красителем) |

Глубокий коллектор 65/140 |

Затвор 50/45, 125/130, 80/75 |

N+стоки 55/90 |

|

|

Контакты 160/180 |

Пассивация 140/170 |

Затвор 70/110 |

Пассивация 80/115 |

Контакты 115/110 |

Металл 110/160, 50/90 |

|

|

Контакты 150/325 |

Металл 400/200* SPR-700-1,8M (с красителем) |

Контакты 90/190 |

||||

|

* - tэкс значительно уменьшено для исключения боковой подсветки до получения минимально допустимого размера |

1) Фоторезист IХ420Н-32СР позволяет получать пленки толщиной 1.4…2.5мкм;

IХ420H-19СР- позволяет получать пленки толщиной 1,0…1,9мкм;

ЕРG 512- позволяет получать пленки толщиной 1,1…2,0 мкм;

2)Фоторезист IX420H-32СР, IХ420Н-19СР имеют хорошую плазмостойкость и больше подходият на замену SPR-700 для слоев перед ПХ-травлением.

3) IХ420Н-32СР, IХ420Н-19СР имеет очень высокую термостойкость, что

а)не позволит использовать их для планаризации;

б)вызовет необходимость менять в сторону увеличения времени и температуры режимы задубливания;

ЕРG 512 имеет термостойкость на уровне используемых SPR-700 и S1813.

4)IХ420Н-32СР, IХ420Н-19СР имеют очень низкую светочувствительность, что почти в 2 раза снижает производительность установок проекционной и контактной печати.

Светочувствительность ЕPG 512 тоже ниже и находится на уровне SPR -700, но на 20…100% больше, чем у S1813. что тоже значительно снижает производительность установок

5)Нет альтернативы для SPR-700-1.8М. В случае его отсутствия придется возвращаться к маршруту с напылением?-Si для исключения боковой подсветки на ф/л по металлу.

6)Вследствие более низкой светочувствительности ни один из фоторезистов невозможно использовать для МРА-500 (в настоящее время на МРА-500 используется ф/р 9120).

7)Полноценной замены используемых SPR-700-1.8М. SPR-700-1,2. S1813., 9120 из числа опробованных IХ420Н-32СР, IХ420Н-19СР, ЕРG 512 нет.

Наиболее приемлем для проекционной и контактной печати (кроме МРА-500) - ЕРС 512, но с неизбежным снижением производительности и необходимостью доработки некоторых режимов и маршрута.

Заключение

В соответствии с заданием, были рассмотрены два типа фоторезистов - позитивный и негативный. Исходя из таблицы 1, в которой я рассмотрел характеристики двух типов фоторезиста, был выявлен оптимальным позитивный фоторезист. Определялся по таким критериям как влияние экспонирования, чувствительность к кислороду, удаление резиста, химическая стойкость, проявление, толщина ФР, покрытие ФР ступенек рельефа.

В теоретической части рассмотрели три марки позитивных фоторезистов, такие как: IX420H-32CP, IX420H-19CP и EPG 512, на замену SPR-700-1.8М. SPR-700-1,2., S1813, 9120.

Резисты IX420H-32CP и IX420H-19CP подошли бы для замены SPR-700 для слоёв перед ПХ-травлением, благодаря своей плазмостойкости, но имея очень высокую термостойкость не позволяет их использование для планаризации, а так же вызывает необходимость увеличивать как время, так и температуру задубливания. Термостойкость EPG 512 схожа с SPR-700 и S1813, что позволяет режимы задубливания оставить прежними.

Светочувствительность IХ420Н-32СР и IХ420Н-19СР настолько низкая, что снижает производительность почти в 2 раза. У EPG 512 светочувствительность также низкая и снижает производительность.

Полноценной замены используемых из числа опробованных нет. Наиболее приемлем для проекционной и контактной печати (кроме МРА-500) - ЕРС 512, но с неизбежным снижением производительности и необходимостью доработки некоторых режимов и маршрута.

Размещено на Allbest.ur

...Подобные документы

Химические и физические свойства никеля и методы его применения в промышленности и технике. Свойства тетракарбонила никеля, методы синтеза этого вещества в лаборатории. Технологические процессы, которые базируются на использовании карбонила никеля.

курсовая работа , добавлен 27.11.2010

Сущность, виды, методы получения, сферы применения металлических покрытий. Технология и особенности химического серебрения стекла. Характеристика основных методов химического осаждения металлов. Прочность прилипания металлического слоя к поверхности.

реферат , добавлен 28.09.2009

Классификация аминокислот и виды их изомерии. Химические свойства аминокислот, зависящие от наличия карбоксила, аминогруппы, совместного наличия карбоксильной и аминогруппы. Окислительно-восстановительные процессы, протекающие с участием кислот.

реферат , добавлен 22.06.2010

Основные физико-химические свойства меди, общие сведения о методе получения, основные области применения. Основные физико-химические свойства железа и низкоуглеродистой стали, общие сведения о методе получения, основные области применения.

контрольная работа , добавлен 26.01.2007

Понятие и номенклатура фенолов, их основные физические и химические свойства, характерные реакции. Способы получения фенолов и сферы их практического применения. Токсические свойства фенола и характер его негативного воздействия на организм человека.

курсовая работа , добавлен 16.03.2011

Современный метод получения, основные достоинства и недостатки алюминия. Микроструктура, физические и химические свойства металла. Применение алюминия как особо прочного и легкого материала в промышленности, ракетной технике, стекловарении, пиротехнике.

презентация , добавлен 20.10.2014

Строение полисахаридов, характеристика их основных структурных единиц, химические и физические свойства. Требования к полимерам, используемым в нефтяной промышленности, особенности их применения. Основные представители биополимеров, их главные отличия.

контрольная работа , добавлен 14.11.2010

История открытия стронция. Нахождение в природе. Получение стронция алюминотермическим методом и его хранение. Физические свойства. Механические свойства. Атомные характеристики. Химические свойства. Технологические свойства. Области применения.

реферат , добавлен 30.09.2008

Особенности применения методов выделения, отгонки и осаждения для определения содержания в пищевых продуктах минеральных веществ, воды, сахаров, жиров, витаминов и других компонентов. Требования, предъявляемые к осадкам в гравиметрическом анализе.

презентация , добавлен 27.02.2012

Изменение физико-химических свойств поверхностей при нанесении покрытий. Методы нанесения покрытий: химические и электрохимические, вакуумное конденсационное нанесение, наплавкой концентрированными источниками тепла, плакирование и плазменное напыление.

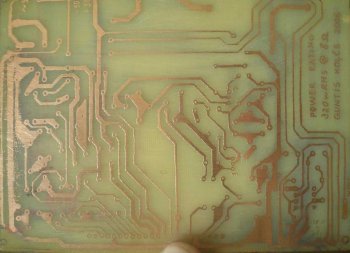

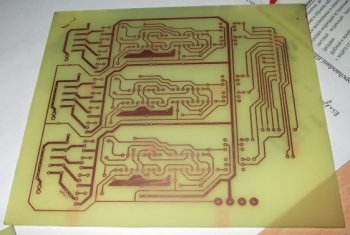

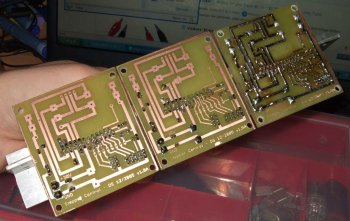

Как и многие другие, я свои первые печатние платы рисовал со спичкой и нитролаком. Дорожки получились не очень красивыми, но это не мешало устроиствам исправно работать.

Рисовал и маркером.

Шло время. Работая летом в одной мастерской познакомился с парнем, которий научил меня ЛУТу - лазерно-утюжной технологией. Казалось, что может быть лучше для любителя?

Но однажды, на просторах интернета, наткнулся на упоминания о фоторезистах, всяких там POSITIV 20 и. т. д.

Узнал, что при помощи данного средства возможно сделать действительно качественную печатку...

POSITIV 20

И вот увидел в одном магазине радиодеталей баллончик с надписью "POSITIV 20". Вспомнил про печатки и купил его.Что такое фоторезист? Это светочувствительное покрытие которое позволяет быстро и просто передавать линий, контуры на разнобразные материалы. Возможно изготовление не только печатных плат но и разных лицевых панелей, шильдиков, различных матриц, для травления на металлах, на стекле и других материалах. Различают фоторезист позитивный и негативный. Бывает он и ввиде пленки но такого сам невстречал. В данном случае реч поидет только о позитивном фоторезисте в баллончиках так как он наиболее распространен.

Технические данные:

Цвет- темно-фиолетовый;

Плотность - 0.85 гр/см

Время высыхания - 24 часа при комнатной температуре, 15 мин. при температуре 70-80С.

Светочувствительность - между 310- 440 нм (макс. между 330-410 нм) То-есть чувствителен он к ультрафиолетовому свету.

Трафарет-фотошаблон

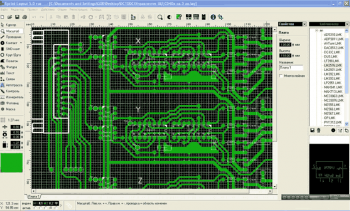

Все начинается с создания рисунка печатной платы в любом удобном для Вас редакторе- Sprint Layout, EagleCAD, PCAD или в любом другом. Лично я пользуюсь Sprint Layout, что лежит в датагорской коллекции софта .

Далее печатаем рисунок на лазерном принтере, установив до этого максимальное разрешение принтера, плотность нанесения тонера на максимум, контраст - на максимум. Печатаем на глянцевой пленке для кодоскопа. Если нет лазерника печатаем струиником на макс. Возможном качестве. Можно печатать и на обычной бумаге, но тогда ее надо обработать аерозолем TRANSPARENT 21 что придает бумаге прозрачность для УФ лучей.

Я все же советую изпользовать лазерный принтер так как только с ним можно получить максимальную непрозрачность дорожек шаблона. Но и даже при этом некоторые для повышения оптической плотности рисунка советуют обрабатывать шаблон аерозолем Densitone Spray или подержать шаблон некоторое время в парах ацетона. Но у меня и так все хорошо получается...

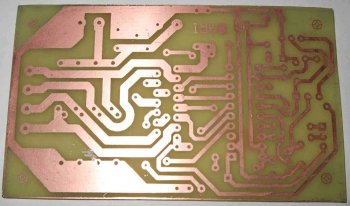

Покрытие фоторезистом

Сначала следует хорошо очистить текстолитовую плату и высушить ее. После очистки важно, чтобы чистая плата полностью высохла, так как остатки влаги создают сильный клеевой эффект для фоторезистивного лака.Нужно также следить за тем чтобы на плате небыло пыли.

Наносить фоторезист следует при ослабленном дневном свете - затемненное помещение не требуется, но солнечных лучей или яркого дневного света

следует избегать, так как фоторезист чувствителен к УФ лучам.

И так! Разместите плату на слегка наклоненной, горизонтальной поверхности и держа баллон на расстояний примерно 20 см, движениями серпантина наносите резист. После непродолжительного времени слой становится тоньше, формируется равномерный светочувствительный слой. Если нанесено избыточное количество фоторезиста, и покрытие неоднородно по толщине или имеет нежелательную толщину, то потребуется увеличить время экспонирования. На краях платы все равно слой покрытия будет больше так что надо брать плату чуть побольше и обрезать ее уже после того как будет вытравлена.

Сушка платы

Далее следует плату просушить в температуре 70-80С и течений 15 минут. Но можно сушить и при комнатной тепературе правда придется ждать 24 часа.Одно НО! Сразу подвергать плату воздеиствию такой температуры нелзя! Надо подержать ее в темном месте около 30 мин для того чтобы из покрития испарился растворитель и газ. Результатом быстрого нагрева может быть образование плотного поверхностного слоя и в конце концов ничего неполучится. Недосушивание является причиной образования микро отверстий на поверхности фоторезиста и потери адгезионной прочности.

Для сушки я пользуюсь старой электродуховкой в которую вмонтировал термопару от мультиметра с функцией термометра. По мультиметру и определяю температуру внутри. Крутой вариант это конечно сушильный шкаф с термостатом, но и духовка не хуже.

Экспонирование

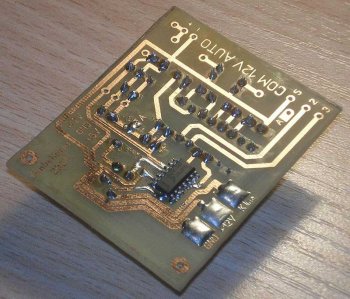

Плата просушена- приступаем к экпозиций. Моя установка выглядит вот так.

УФ лампа - лампа «черного света» (такие на дискотеках изпользуют). Питается от балласта экономных лампочек.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИЗПОЛЬЗУИТЕ ЛАМПЫ ЖЕСТКОГО УФ!

(например внутренную колбу от ДРЛ-400 и подобных).

Берегите свое зрение - это одна из ценнейших вещей которую нам дала природа! Плата того не стоит!

Продолжаю - с начала кладем плату с покрытием на гладкую поверхность, на плату накладываем шаблон и все это накриваем кварцевым стеклом или непоцарапанным оргстеклом (простое стекло задерживает до 65% УФ лучеи- так что непоидет!). Небольшие платы можно зафиксировать и в коробочках от CD. Расстояние от лампы до платы - 15...30 см.

Время экспозиций зависит от толщины покрития и размера платы. Тут придется поэкспериментировать. Я все платы под УФ держу 6 минут - вполне хватает.

Проявка

Просушенный и экспонированный слой фоторезиста проявляется при обычном дневном свете (в комнате, не освещаемой прямыми солнечными лучами). Подготовьте раствор проявителя: 7 грамм едкого натра (NaOH) в 1 литре воды. Проявку следует проводить при температуре +20-25°С. Пониженная температура будет замедлять процесс проявки, повышенная температура ускорять его, но при этом уменьшитсярезкость изображения. После проявки, промойте плату в проточной воде. Для правильно проэкспонированного фоторезиста время проявки от 30 до 60 секунд в свежем растворе проявителя.

Я сам пользуюсь средством КРОТ

для очистки труб канализаций. Почти чистый NaOH. Количество подбираю «на глаз».

В процессе проявления лишний фоторезист как бы смывается. После проявки видны только дорожки.

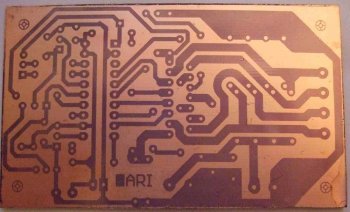

Все! Кидаем плату в ваш любимый раствор для травления и ждем! В итоге получаем совсем неплохую плату.

Экономический эффект

POSITIV 20 стоит около 15$ . Одного баллончика 200 мл хватает на 3.5м2 (при учете что толщина покрытия не всегда одинакова). В общей стоимости печатной платы доля стоимости фоторезиста пренебрежимо мала.Несколько мною изготовленных плат

Удачи Всем!

Гунтис Кольч

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ФОТОРЕЗИСТЫ

Фоторезисты -- это светочувствительные материалы с изменяющейся по действием света растворимостью, устойчивые к воздействию травителей и применяемые для переноса изображения на подложку.

Фоторезисты являются многокомпонентными мономерно-полимерными материалами, в состав которых входят: светочувствительные (поливинилциннаматы -- в негативные фоторезисты и нафтохинондиазиды - в позитивные) и пленкообразующие (чаще всего это различные фенолформальдегид-ные смолы, резольные и новолачные смолы) вещества, а также растворители (кетоны, ароматические углеводороды, спирты, диоксан, циклогексан, диметилформамид и др.).

В процессе фотолитографии фоторезисты выполняют две функции: с одной стороны, являясь светочувствительными материалами, они позволяют создавать рельеф рисунка элементов, а с другой, обладая резистивными свойствами, защищают технологический слой при трав-лении.

Как уже отмечалось, рельеф образуется в результате того, то под действием актиничного излучения, падающего через фотошаблон на определенные участки слоя фоторезиста, он изменяет свои первоначальные свойства. Для большинства фоторезистов актиничным является ультрафиолетовое излучение..

В основе создания рельефа в пленке негативных фоторезистов лежит использование фотохимической реакции фотоприсоединения - фотополимеризацш, а в пленке позитивных фоторезистов - реакции фоторазложения - фотолиза.

При фотополимеризации происходит поперечная сшивк; молекул полимера, в результате чего они укрупняются. Поел* экспонирования под действием актиничного излучения изменяется структура молекул полимера, они становятся трехмерными и их химическая стойкость увеличивается.

При фотолизе в фоторезисте под воздействием актиничного излучения у молекул полимера происходит обрыв слабых связей, и образуются молекулы менее сложной структуры. Таким образом, фотолиз является процессом, противоположных фотополимеризации. Получающийся в результате фотолиз, полимер обладает пониженной химической стойкостью.

Многие полимерные вещества, из которых изготовляю: фоторезисты, содержат функциональные группы, поглощающие свет в ультрафиолетовой области спектра. Собственная светочувствительность полимера при введении в него специальные добавок -- стабилизаторов и сенсибилизаторов* может изменяться в широких пределах. Одна и та же добавка для различных полимеров может служить и стабилизатором и сенсибилизатором. Объясняется это тем, что эффект действия добавок определяется не только их химическим составом, но и энергетическим взаимодействием с исходным полимером.

В зависимости от характера протекающих в фоторезисте фотохимических реакций определяется и тин фоторезиста -- позитивный или негативный.

Негативные фоторезисты под действием актиничного излучения образуют защищенные участки рельефа. После термообработки - задубливания - в результате реакции фотополимеризации освещенные при экспонировании участки не растворяются в проявителе и остаются на поверх-ности подложки. При этом рельеф представляет собой негатив-ное изображение элементов фотошаблона.

В качестве негативных фоторезистов применяют составы на основе сложного эфира поливинилового спирта

и коричной кислоты С 6 Н 5 --СН = СН--СООН. Эти составы называют поливинилциннаматами (ПВЦ) и их формула имеет вид R 1 -- n , где R 1 -- макромолекула поливинилового спирта, содержащая большое количество атомов; R 2 - светочувствительные циннамоильные группы, представ-ляющие собой продукты коричной кислоты.

Молекулы ПВЦ представляют собой длинные спирали, состоящие из десятков тысяч атомов (молекулярная масса до 200 тыс. ед.). При поглощении фотонов ультрафиолетового излучения в результате фотохимической реакции фотополимеризации происходит разрыв слабой двойной связи -- С = С -циннамоильной группы и образовавшиеся свободные связи сшивают молекулы полимера в химически стойкую трехмерную структуру.

В зависимости от способов получения и свойств исходных продуктов фоторезисты на основе ПВЦ могут обладать различными характеристиками по светочувствительности, разрешающей способности, кислотостойкое и др.

Фоторезисты на основе ПВЦ представляют собой белый порошок, растворяющийся в органических растворителях (смесях толуола с хлорбензолом, ацетата этиленгликоля с метаксилолом и др.). Проявителями для этих фоторезистов служит трихлорэтилен или его смесь с изопропиловым спиртом. Время проявления 0,5 -- 1 мин. Фоторезисты на основе ПВЦ имеют удовлетворительную кислотостойкость: они не выдерживают воздействия концентрированной плавиковой кислоты, но устойчивы к травителям с небольшим ее содержанием.

Повышенной кислотостойкостью обладают негативные фоторезисты на основе изопропилового каучука, циклокаучука и других каучуков с различными добавками. Так как сами каучуки не являются светочувствительными веществами, в состав фоторезистов вводят светочувствительные диазосоединения -- сенсибилизаторы. Под действием света молекула диазосоединения разлагается с потерей молекулы азота, образуя новые вещества -- нитрены, которые вступают в реакцию с макромолекулами каучука. В результате образуется стойкая трехмерная структура. Растворителем для таких фоторезистов служит смесь ксилола с толуолом, а в качестве проявителей используются составы на основе ксилола^ толуола, уайт-спирита.

Примерами негативных фоторезистов являются ФН-11, ФН-11К, ФН-4ТВ, ФН-ЗТ и ФН-106.

Негативные фоторезисты чувствительны к ультрафиолетовому излучению в диапазоне длин волн 260 - 320 нм. При добавлении стабилизаторов светочувствительность увеличивается в 100 -- 300 раз. Разрешающая способность негативных фоторезистов 100 -- 300 лин/мм при толщине слоя от 0,3 до 0,5 мкм. Современные негативные фоторезисты обеспечивают формирование микроизображений с шириной линий 2 --¦ 3 мкм.

Позитивные фоторезисты, наоборот, передают один к одному рисунок фотошаблона, т.е. рельеф повторяет конфигурацию его непрозрачных элементов. Актиничное излучение так изменяет свойства позитивного фоторезиста, что при обработке в проявителе экспонированные участки слоя разрушаются и вымываются. В позитивных фоторезистах при освещении происходит распад молекул полимера и уменьшается их химическая стойкость.

В качестве позитивных фоторезистов используют смеси сульфоэфиров нафтохинондиазидов (НХД) с фенолформаль-дегидными смолами (новолачными или резольными) в органических растворителях. Светочувствительной основой такого фоторезиста является НХД, а смола играет роль кислотостойкого полимера. При экспонировании в результате фотохимических реакций фотолиза гидрофобные производные НХД разрушаются и становятся гидрофильными, приобретая способность растворяться в слабых водных растворах щелочей, которые и являются проявителем для позитивных фоторезистов.

Позитивные фоторезисты и режимы их обработки Та б л и ц а 1.

|

Область применения |

Растворитель |

Режим нанесения, об/мин |

Толщина слоя, мкм |

Режим сушки, С |

Проявитель |

|

|

Производство приборов, ИМС и полупроводниковых печатных плат с использованием контактного экспонирования и плазмохимического травления |

2%-ный Na 3 PO 4 |

|||||

|

ДМФА, МЦА |

0,5%-ный КОН |

|||||

|

ДМФА, МЦА |

0,6%-ный КОН |

|||||

|

Производство фотошаблонов контактной фотолитографией |

0,6%-ный КОН |

|||||

|

Фотолитография при изготовлении БИС и СБИС с использованием контактного экспонирования, жидкостного и плазмохимического травления |

0,6%-ный КОН |

|||||

|

ЭЦА, ДМФА |

0,6%-ный КОН |

|||||

|

Прецизионная фотолитография при изготовлении БИС и СБИС с использованием проекционного экспонирования |

ЭЦА, диглим |

0,6%-ный КОН |

||||

|

Изготовление масок |

0,5%-ный КОН |

Растворителями позитивных фоторезистов являются спирты, кетоны, ароматические углеводороды, диоксан, ксилол или их смеси.

Позитивные фоторезисты на основе НХД чувствительны к ультрафиолетовому излучению в диапазоне длин волн 250 -- 450 нм. Разрешающая способность их выше, чем негативных фоторезистов (500 -- 600 лин/мм при толщине слоя 1 мкм), что позволяет формировать микроизображения с шириной линий 1--2 мкм. Позитивные фоторезисты обладают высокой кислотостойкостыо; выдерживают действие концентрированных плавиковой и азотной кислот.

Основные позитивные фоторезисты и режимы их обработки приведены в таблице 1.

resist ) - полимерный светочувствительный материал . Наносится на обрабатываемый материал в процессе фотолитографии или фотогравировки с целью получить соответствующее фотошаблону расположение окон для доступа травящих или иных веществ к поверхности обрабатываемого материала.Экспонирование производится в ультрафиолетовом диапазоне спектра (фотолитография), электронным лучом (электронно-лучевая литография) или мягким рентгеновским излучением (рентгеновская литография). Воздействие либо разрушает полимер (позитивный фоторезист ), или, наоборот, вызывает его полимеризацию и понижает его растворимость в специальном растворителе (негативный фоторезист ). При последующей обработке происходит травление в «окнах», образованных засвеченными (позитивный фоторезист) или незасвеченными (негативный фоторезист) участками полимера.

Разрешающая способность фоторезиста определяется как максимальное количество минимальных элементов на единице длины (1мм). R=L/2l, где L - длина участка, мм; l - ширина элемента, мм. Разрешающая способность позитивного фоторезиста считается более высокой, что определило его более широкое использование.

Различают два основных типа фоторезистов, используемых при производстве печатных плат : Сухой пленочный фоторезист (СПФ) и аэрозольный «POSITIV». СПФ получил более широкое распространение в производстве, так как обеспечивает равномерный слой. Представляет собой 3-х слойный «бутерброд» - два слоя защитной пленки, между ними - слой фоторезиста. К обрабатываемому материалу приклеивается при помощи ламинатора. Одним из крупнейших производителей СПФ является компания DuPont (США). Выпуская СПФ под торговым названием Riston, в рулонах по 152 м.

Типичные фоторезисты

В качестве фоторезистов, чувствительных к видимому свету часто применяются:

- Позитивные - сульфо-эфиры ортонафтохинондиазида в качестве светочувствительного вещества и новолачные, феноло- или крезолоформальдегидные смолы в качестве пленкообразователя.

- Негативные - циклоолефиновые каучуки, использующие в качестве сшивающих агентов диазиды; слои поливинилового спирта с солями хромовых кислот или эфирами коричной кислоты; поливинилциннамат.

Для работы с дальним ультрафиолетом применяются:

- Позитивные - сенсибилизированные полиметакрилаты и арилсульфоэфиры, использующие фенольные смолы

- Негативные - галогенированные полистиролы, диазиды с феноло-формальдегидными смолами

Также используются фоторезисты с химическим усилением скрытого изображения, состоящие из светочувствительных ониевых солей и эфиров нафтоловых резольных смол, в которых происходят химические реакции под действием солей.

Для регистрации электронных, рентгеновских и ионных потоков используются:

- Позитивные - производные полиметакрилатов, полиалкиленкетонов и др.

- Негативные - полимеры производных метакрилата, бутадиена и др.

Литература

- Фотолитография и оптика, М. Берлин, 1974; Мазель Е. З., Пресс Ф. П., Планарная технология кремниевых приборов, М., 1974

- У. Моро. Микролитография. В 2-х ч. М., Мир, 1990.

- БСЭ, статья «Фоторезист»

- Валиев К. А., Раков А. А., Физические основы субмикронной литографии в микроэлектронике, M., 1984;

- Светочувствительные полимерные материалы, под ред. А. В. Ельцова, Л., 1985. Г. К. Селиванов.

Фоторезисты

В качестве светочувствительных материалов в полупроводниковой промышленности применяют различные составы на основе органических веществ. Основное свойство такого состава - существенное изменение физикохимических свойств под действием облучения актиничным светом - объясняется фотохимическими реакциями между компонентами состава, в результате которых происходит в одних случаях сшивание молекул вещества в полимерные структуры, в других - разрушение межмолекулярных связей. В результате растворимость пленки такого вещества в проявителях специального состава изменяется таким образом, что в облученных местах пленка переходит для одних веществ из нерастворимого состояния в растворимое (позитивный ФР ) или из растворимого в нерастворимое (негативный ФР ) для других веществ.В пленке позитивного фоторезиста после проявления на облученных участках получаются окошки, для негативного фоторезиста картина будет обратной (негативной) - облученным участкам будет соответствовать нерастворенная пленка.

Позитивные фоторезисты чаще всего синтезируются на основе нафтохинондиазидов. Принцип действия этих фоторезистов заключается в замене (деструкции) диазогруппы на другие функциональные группы под действием света, в результате чего пленка фоторезиста приобретает растворимость в щелочных проявителях.

В негативных фоторезистах в качестве основной составляющей применяют поливинилциннамат, который получают этерификацией поливинилового спирта. Необлученный поливинилциннамат хорошо растворяется в органических растворителях: толуоле, хлорбензоле, смеси толуола с хлорбензолом и др. При облучении актиничным светом пленка поливинилциннамата переходит и нерастворимое соединение за счет образования трехмерной структуры молекул (из-за светочувствительной циннамоильной группы, содержащей двойную углеродную связь С=С, которая разрывается при облучении УФ светом и приводит к сшиванию молекул поливинилового спирта в трехмерную структуру).

Поливинилциннаматы чувствительны к ультрафиолетовой обмети спектра с длиной волны от 330 нм и меньше, но с помощью специальных сенсибиллизаторов граница чувствительности может быть существенно смещена в длинноволновую область спектра до 450 нм. Позитивные фоторезисты имеют длинноволновую границу;сточувствительности в районе 460-480 нм,что снимает ряд требований к прозрачным материалам при конструировании аппаратуры для экспонирования. В частности, для экспонирования позитивного фоторезиста можно использовать обычную оптику, а не кварцевую. Это обстоятельство делает позитивный фоторезист более удобным для проекционной печати.

Основные требования, предъявляемые к фоторезистам, вытекают из технологических особенностей их применения.

Светочувствительные материалы должны образовывать однородные растворы заданной степени вязкости, с тем чтобы обеспечить равномерное нанесение сплошной тонкой (0,3 – 0,6 мкм)пленки, высыхающей достаточно быстро. Фоторезистивные составы не должны иметь механических нерастворенных включений (пыли) с размерами частиц более чем 0,1 - 0,2 мкм, в противном случае эти частицы образуют проколы в обработанной пленке фоторезиста.

Пленки фоторезистов должны иметь достаточно высокую адгези онную способность к подложкам и стойкость к травителям разного состава, сохраняя при травлении хорошую адгезию и обеспечивая травление рельефа на необходимую глубину, определяемую технологическим процессом изготовления основного изделия. Фоторезисты должны обеспечивать достаточно высокую разрешающую способность , а также воспроизводимую гравировку рельефа с минимальными поперечными размерами. Кроме того, к составам фоторезистов предъявляются требования стабильности их свойств во времени и от партии к партии.

В отечественной и зарубежной промышленности создано большое количество фоточувствительных материалов, отвечающих указанным выше требованиям. Основные фоторезисты, нашедшие наиболее широкое применение в промышленности, приведены и табл. 6.3.

Разрешающая способность приведенных фоторезистов зависит от толщины пленки и при ее снижении до 0,2-0,3 мкм может достигать 1200-2000 лин/мм, что позволяет фотогравировать структуры самых различных конфигураций с размерами элементов структур до 1 мкм, и менее.

Изображения, полученные на фоторезистовых пленках, имеют более четкие границы, чем могут обеспечить фотоэмульсии высокой разрешающей способности. Это явление обусловлено тем, что по своей природе фоторезисты имеют молекулярную, а не зернистую структуру, характерную для всех фотоэмульсий на основе галоидных соединений серебра.

Однако следует помнить, что разрешающая способность фоторезиста определяется на проявленном рельефе, а разрешающая способность процесса фотолитографии в целом определяется после травления пленки на подложке. На разрешающую способность процесса в значительной степени оказывают влияние как условия экспонирования (время, освещенность), так и качество обработки пластин после экспонирования (время проявления, кислотостойкость ФР, время травления).

Под кислотостойкостью ФР понимается стойкость фоторезиста к воздействию агрессивных сред при выполнении операций травления, т. е. при получении рельефа на подложке. Для этой цели в фотолитографии на полупроводниковой пластине используются кислоты: азотная, плавиковая и др., при производстве фотошаблонов - как правило, соляная кислота.

Недостаточная кислотостойкость фоторезиста проявляется в следующем: фоторезист подтравливается на краях рельефа (что изменяет геометрические размеры рисунка), а также отслаивается от подложки при травлении или разрушается полностью (что является совершенно недопустимым).